20/08/2025

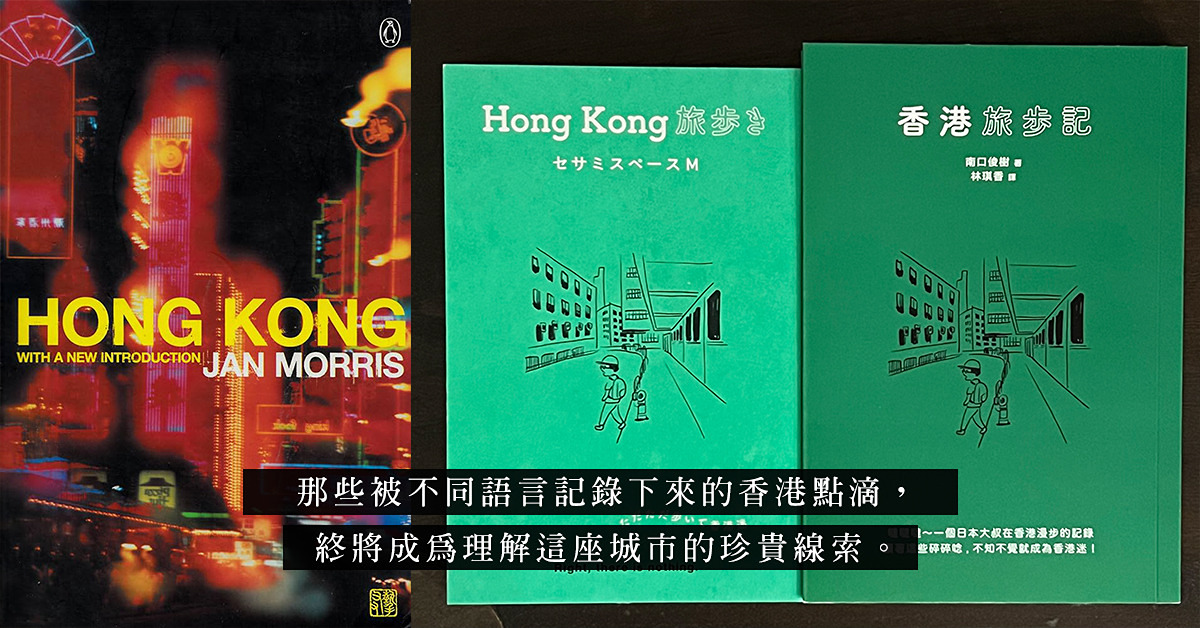

書中自有黄金屋:《香港旅步記》到《Hong Kong》,異鄉人筆下的香港

Alex Lai

Alex Lai

前半生為傳媒人,曾於多本中外雜誌刊物、蘇富比及新世界集團供職,過去十年涉足水墨文化推廣、策展與輔導治療,唯難改囤積居奇,及蒐集香港文化事物習慣,持續學習「斷捨離」,琢磨「收」與「藏」的故事。

IG: @alexsklai

香港‧寶‧藏

逢周三更新

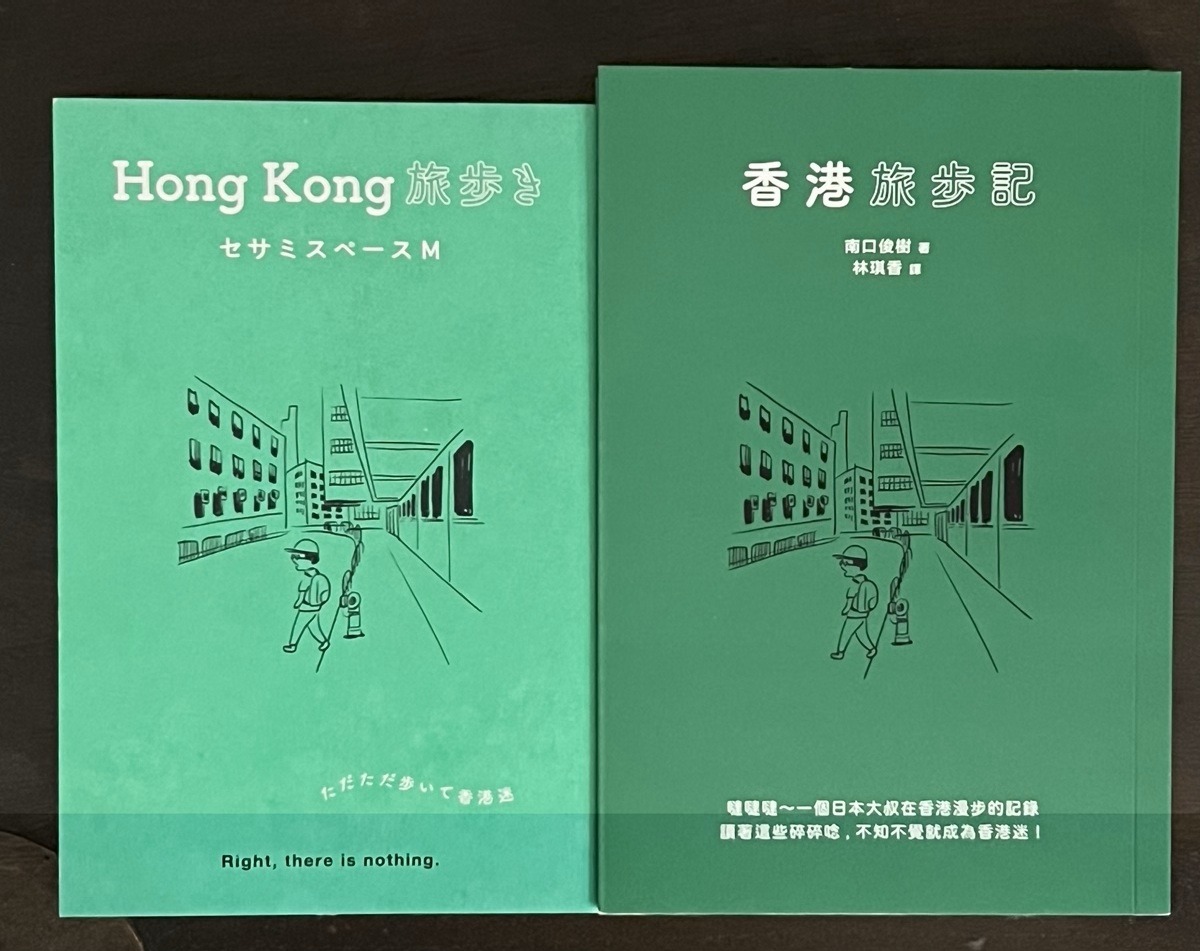

七月的倫敦,我以二十萬步丈量這座城市的維度。從Richmond Park的鹿群到Hampstead Heath的Parliament Hill,從Keats House的薔薇到Terrace Garden的隱秘台階,再往Stoke Newington的書店,距離的變換讓我窺見倫敦的萬千面相。漫步間,忽然想起日本作家南口俊樹的《香港旅步記》。那年在大館Art Book Fair偶遇這位執著的記錄者,他告訴我自2013年起已訪港十八九次。當時書尚未譯成中文,我便買下日文版,靠著翻譯app讀得津津有味。書中那些走訪香港十八區的見聞,那些本土人情帶給他的切身感受,此刻在倫敦的夏日裏格外鮮明。

回到香港寓所,我翻閱書架上那些外籍作者筆下的香港。Paul Theroux的《Kowloon Tong: A Novel of Hong Kong》靜靜躺在最顯眼處。這部1997年出版的小說,透過英國紡織廠主Bunt的視角,描繪回歸前夕香港的文化焦慮。當神秘中國商人提出收購其家族企業時,殖民者的優越感與權力轉移的現實形成辛辣諷刺。Theroux捕捉到那個特殊時刻的集體心理——歷史轉折處的人性掙扎總是格外赤裸。

Jan Morris的《Hong Kong》則展現出另一種凝視。這位傳奇作家曾隨登山隊見證人類首登聖母峰,中年變性後以旅行文學重塑城市書寫。她筆下的香港是「由約235個岩礁與島嶼組成的群島,九龍群山如城壘般守護著這片海域。」Morris的文字有種帝國餘暉般的詩意,她寫霧散時翡翠般的海色,寫150年前香港初入世界史冊的模樣。作為「最懂帝國的作家」她的香港敘事既是對殖民時代的告別,也是對這座城市的致敬。

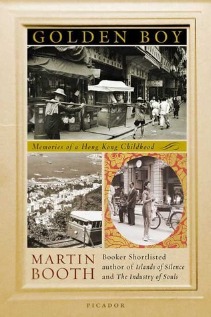

Martin Booth的《Gweilo, Memories of a Hong Kong Childhood》帶來更私密的在地視角。這部回憶錄記錄1950年代的香港,空氣中混合著「木柴煙、線香、煮米飯和人類排泄物」的氣味。Booth童年時闖入九龍寨城的冒險讀來驚心動魄——那些密密麻麻的棚屋間,突然出現的廟宇藍煙,暗示消失的街道。遠處九龍灣的貨輪,如時代的註腳般停泊在檢疫浮筒旁。

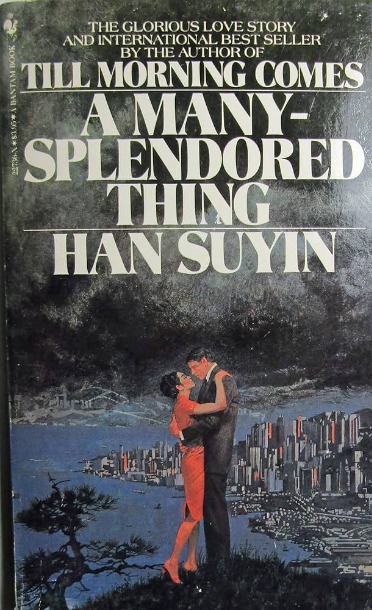

書架上還有韓素音(Han Suyin)的《A Many-Splendored Thing》。這位歐亞混血作家將1949年的香港描繪成「難民營」與「暴發之城」的奇異混合。她寫銀行家與寮屋居民共存的都市圖景,寫人們「比世上任何地方都更清楚自身不過是暫留」的漂泊感。當荷里活將這部小說改編為電影《Love is a Many-Splendored Thing》時,實景拍攝的鏡頭意外保存了當年香港的樸素面貌,成為珍貴的城市檔案。

合上書本,我城暮色已深。這些異鄉人的文字如多稜鏡,折射出香港的不同面相。從殖民者的焦慮到難民的無助,從帝國的懷舊到個人的成長記憶,每本書都是一個獨特的時空膠囊。張愛玲筆下《傾城之戀》的香港,與這些外籍作者眼中的香港相互映照,共同編織出這座城市的複雜敘事。

無論行走在倫敦或香港的夏夜裏,我突然明白,城市的意義正在於它容納了如此多的目光與故事。無論是南口俊樹步量十八區的細緻觀察,還是這些作家筆下的歷史瞬間,都在提醒我們:真正的城市永遠比任何單一敘事更為豐富。那些被不同語言記錄下來的香港點滴,終將成為理解這座城市的珍貴線索。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情