03/11/2025

楊振寧逝世的反思

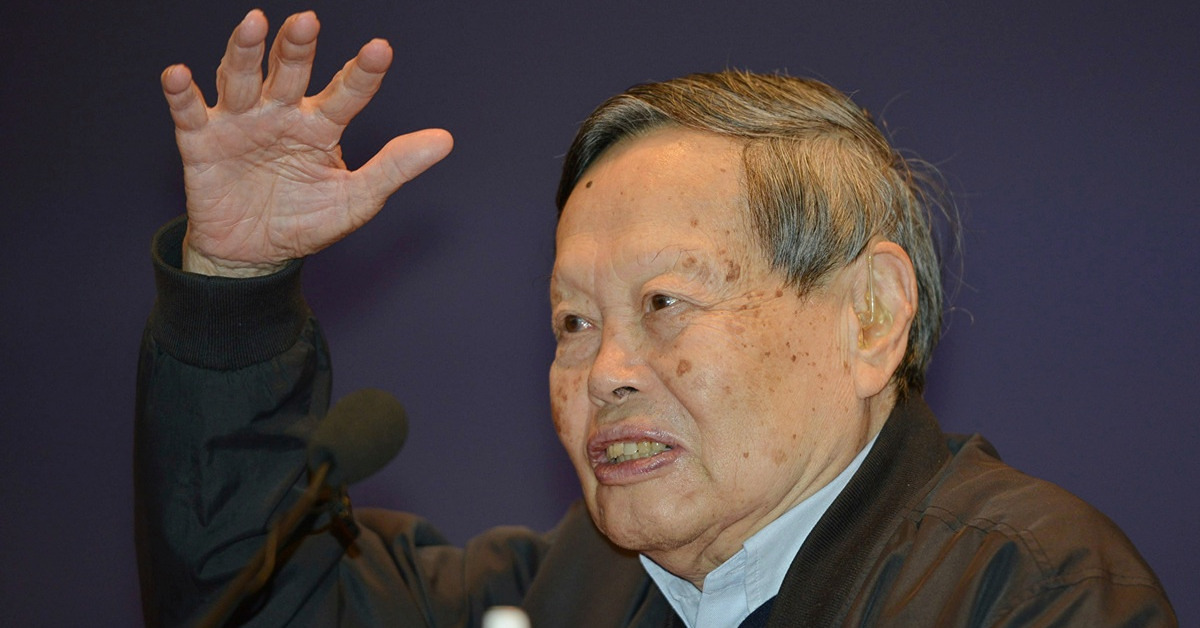

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧,因病於2025年10月18日在北京逝世,享年103歲。他與同是華裔物理學家的李政道於1956年共同提出「宇稱不守恒理論」,因而獲得1957年諾貝爾物理學獎,成為最早的華人諾貝爾獎得主之一。

還記得楊振寧曾經接受一些訪問,形容自己的上一代是純中國人,而下一代已經是美國人,因為他們從小到大都在美國成長,連中文也說得不好,而他自己卻是半個中國人、半個美國人,因為上半生在中國長大,而下半生留在美國發展。到2015年2月,楊振寧始終放棄美國國籍,晚年於中國定居。

從身邊一位世伯口中聽到有關楊振寧的一些逸聞。話說楊振寧於70年代從美國返中國探訪,當時的中國科學頗落後,而楊振寧知道頗多美國科技機密,他更是中美斷交多年後首位回國的華裔科學家,達到外交層面的處理級別。當時美國本來不批准楊振寧探訪中國,怕他洩漏國家機密,最終依然容許他起行,但不可以帶任何文件。任何所謂的機密,他腦袋記得多少就多少吧。

到楊振寧探訪中國期間,他曾到清華大學演講。當時他嘗試以最顯淺的說話去作出演說,結果學生們依然聽不明白,這令他感覺當時中國科學水平與西方國家相差甚遠,本來留在中國的打算亦打消了。這些逸聞都是一些未被證實的小故事,未知世伯是靠口耳相傳得知,還是從一些訪問中看來的呢?

楊振寧2015年放棄美國國籍,晚年於中國定居。(AP)

每當有偉人逝世,總令我反思人生。死有輕於鴻毛,有重於泰山,到底是輕於鴻毛,還是重於泰山,就看你這輩子做了甚麼好事。現今世代被列為偉人,至少幹了點事跡,逝世消息自然會在新聞報道出現吧。大家可以想想,自己過身時,大眾會有重於泰山的處理嗎?

環顧四周,即使今天看似位高權重,貴為大公司高層,甚至最高位的CEO,死後會有人理會嗎?假設幹活到60歲退下來,享受退休生活至80歲與世長辭,基本上以前的公司員工無人理會,因為離開公司20年之久,公司內早已無人認識了。即使於任職期間猝死,可能對該公司短期有點衝擊,但再過一兩年亦無人會記得。

所謂「鐵打的衙門,流水的官」,雖然工作上位高權重,但人走茶涼。當天與你鬥生鬥死的同事、經常被你差遣的下屬,可能於20年後,大家在老人院相遇,平起平坐地相處。今日對人好一些,不是更應該嗎?

能做到歷史人物,死後會有人懷念,是一個層次。這個層次,大多不是你現在每天花最多時間去經營的關係。歷史人物的層次絕不容易,包括偉人、各國領袖、改變世界的人物,還要在該領域坐上第一把交椅,排名第二已無意義。好似北韓第一把交椅是金正恩,第二是誰?利比亞前獨裁者卡達菲是第一把交椅,第二是誰?改變世界的傳奇企業亦然,人們會懷念Steve Jobs,但未必會懷念Tim Cook,因已落在不同層次。

有重於泰山的人生不容易,近年可以借自媒體幫忙。舉例,我們能說出多少位前天文台長的名字呢?林超英作為前天文台長,算是知名度十足。然而,他的名氣並非完全來自前天文台長這個身份,而是他退休後在媒體的曝光率。尤其透過自媒體的威力,的確可以令不少普通人對其他生命的影響力大大提升。

一個人逝世後,世人懷念他,證明他對世界有不少影響,一生算是相當有意義。然而,這並不代表普通人的人生沒有意義。曾經分享過(見連結),好好做妥自己身份,例如做好父母這個身份,已經很了不起。很多時,去到人生後期階段,才會驚覺這些身份才是對自己最重要。

相關連結:

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇