22/09/2025

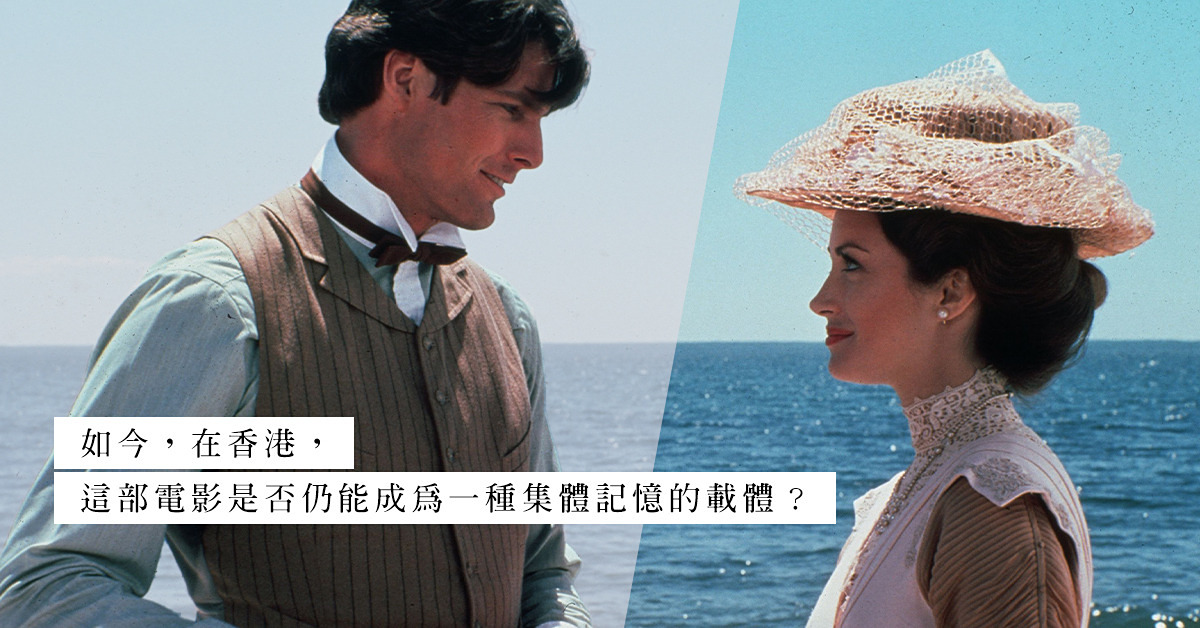

此情可待成追憶:《時光倒流七十年》的香港迷情

捉緊夏日的尾巴,兩週前我與小女一同前往紅磡重開的新光戲院,重溫《時光倒流七十年》(Somewhere in Time)。我初次觀賞此片時,尚是一名靦腆少年,年紀與如今的女兒相仿。當年我與男同學在九龍的大華戲院(Majestic Theater)觀影。查閱記錄並憑記憶推測,那次觀影應是在港島碧麗宮(Palace Theater)創下223天放映紀錄(1981-82)前後。

《時光倒流七十年》首映日報紙廣告(《華僑日報》1981年9月12日)

這部電影是我首次接觸俄羅斯作曲家拉赫曼尼諾夫(Rachmaninoff),其《帕格尼尼主題狂想曲》(Rhapsody on a Theme of Paganini)第十八變奏在片中成為穿越時空的情感線索。這段優美旋律創作於他1934年流亡瑞士期間,並於美國首演。片中,理查德·科利爾(Richard Collier)(基斯杜化李夫〔Christopher Reeve〕飾)從1980年穿越至1912年,向伊莉絲·麥肯娜(Elise McKenna)(珍·西摩〔Jane Seymour〕飾)哼唱此旋律;而女主角則在1971年——美國深陷越戰泥淖之際——於男主角的大學舞台劇慶功宴上將懷錶歸還,構成音樂與物件交織的時間迴廊。

此片在美國票房慘淡,卻在香港大受歡迎,成為一代人心中的浪漫文化符號。為何一部美國懷舊電影能在回歸前的香港激起如此深刻的情感共鳴?

一、戲劇性與沉浸式美學:穿越的不是時間,而是信念

《時光倒流七十年》並未將時間旅行描繪為科學突破,無論小說或電影皆未炫耀科技創新,而是將時空穿越視為一場精心策劃的表演。男主角並非建造機器或穿越時空裂縫,而是透過自我催眠、移除現代物品、穿上1912年服飾,並沉浸於Grand Hotel保存完好的建築中,將自己「演」進過去。整部電影更像是一場跨越古今的舞台劇,而非科幻史詩。過去透過信念被召喚,Grand Hotel成為遊走過去與現在的舞台布景,男主角同時扮演演員與觀眾——既是女主角的忠實粉絲,也是她的情人。

這種沉浸式表演亦反映記憶的本質。我們並非以精確方式記憶,而是透過情感、片段與物件來塑造回憶。男主角的旅程不在於改變歷史,而是逃離所處的時代。在一個日益憤世嫉俗的世界裡,他尋求一個浪漫化的過去作為庇護。電影亦彷彿邀請觀眾一同想像並走入時間迴廊:只要懷舊足夠真誠,過去便能再次成為現實。

而拉赫曼尼諾夫的旋律則成為時間的情感標記。第十八變奏以其深沉美感,捕捉電影中短暫卻刻骨銘心的愛情。它是唯一能超越男主角催眠狀態的元素,是女主角即使在他消失後仍與他相連的線索。某種程度上,音樂比時間旅行更真實、更耐聽——它提醒我們,唯有寄託於藝術,才能穿越時間,承載情感與記憶。時間,才是人類記憶的情感結構。

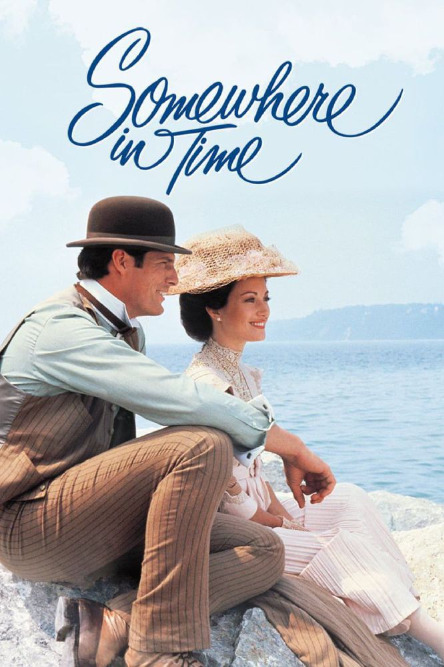

《時光倒流七十年》宣傳照

二、歷史作為舞台,召喚記憶作為表演

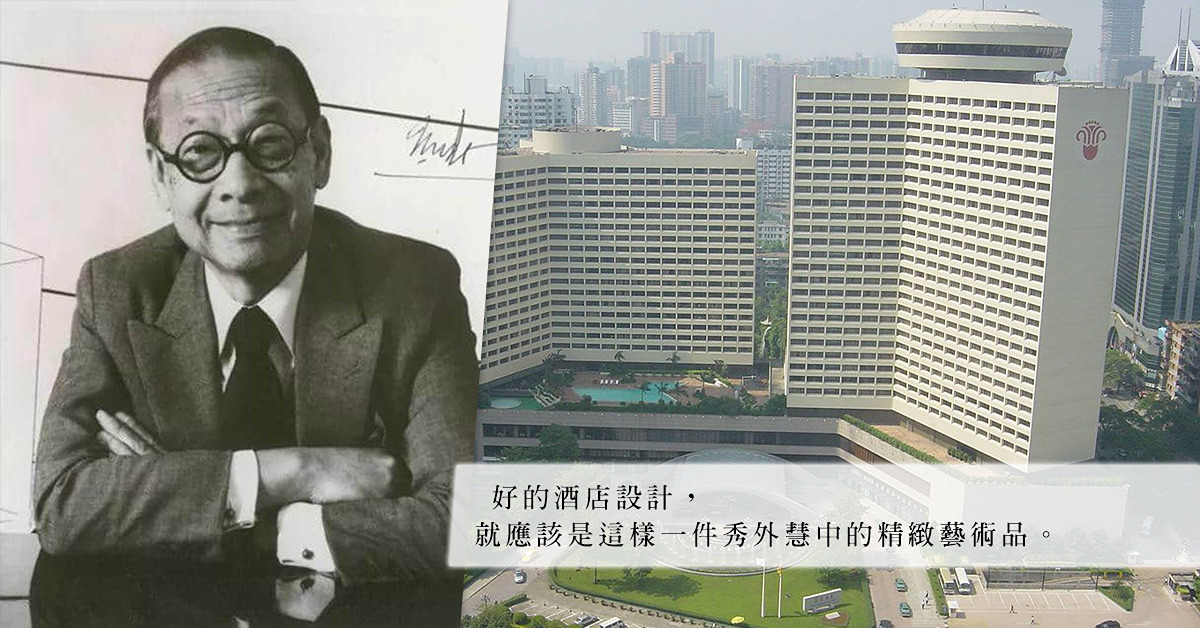

電影中的兩個時間錨點——1912年與1971年——不僅是歷史座標,更是象徵性的門檻,影響主角的慾望、幻滅與逃離現實。1912年是愛德華時代的黃昏,尚未被第一次世界大戰與都市現代化撕裂。古色古香的Grand Hotel,使人置身其中便感覺時間靜止,彷彿保留着世紀末的社交禮儀、服飾與行為準則,讓男主角得以進入過去。

相對地,1971年則充滿文化幻滅。越戰若隱若現地作為背景,為年輕人的抱負與創作希望投下陰影。男主角所處的世界是破碎的、憤世嫉俗的、情感疏離的。他不只是愛上女主角,更愛上一個未被時代混亂污染的過去。電影對時間的處理是感性的,而非科學性的。時間不是一條線,而是一個迴圈、一個舞台、一道傷痕。

《時光倒流七十年》與《迷魂記》(Vertigo)及《閃靈》(The Shining)皆以「過去的幽魂」為核心主題,但情感表現迥異——分別是浪漫、執迷與恐懼。男主角透過自我催眠回到1912年,只為追尋一張照片中的女子。這段旅程充滿戲劇性與柔情,最終卻因時間不可逆而走向悲劇。相較之下,《迷魂記》中,史考提(Scottie)對重塑逝去女子的執念使他陷入操控與幻想的漩渦,過去不再是夢境,而是危險的幻象。《閃靈》更進一步,傑克·托倫斯(Jack Torrance)被Overlook Hotel暴力的歷史吞噬,懷舊轉化為恐懼。三部美國電影皆模糊現實與幻覺的界線,交織浪漫、執迷與恐懼的情緒。

三、從票房失利到香港迷文化

《時光倒流七十年》於1980年以低預算製作完成。導演雅諾·斯瓦克(Jeannot Szwarc)原本擔心無法聘請知名作曲家,但約翰·貝瑞(John Barry)願意以未來銷售分潤方式參與配樂創作,最終搭配拉赫曼尼諾夫的旋律,成為影史上最受喜愛的原聲之一。儘管電影以浪漫愛情與明星陣容作招徠——基斯杜化李夫剛演完《超人》,珍·西摩(Jane Seymour)曾演邦女郎——但在美國上映後表現不佳,僅上映三週便下檔。當時影評人批評其過於感傷、時空邏輯不嚴謹,加上演員罷工導致宣傳受阻。然而,電影後來透過有線電視與錄影帶流行起來。影迷創立INSITE網絡,Grand Hotel亦開始舉辦年度聚會,顯示電影對觀光與文化懷舊的影響。

至於香港,《時光倒流七十年》在八十年代初上映期有說長達18個月。

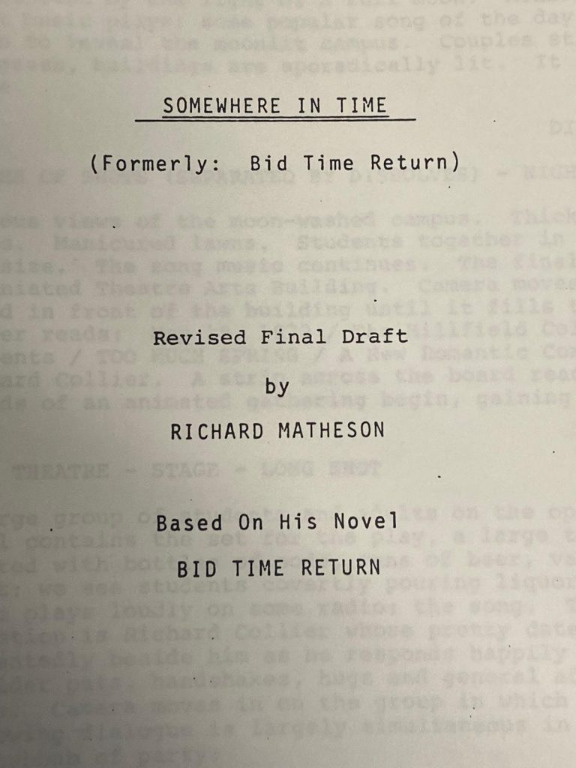

《時光倒流七十年》劇本封面(作者提供)

四、後現代懷舊與香港文化的交錯

美國文化理論大師弗雷德里克·詹明信(Fredric Jameson)在《後現代主義,或晚期資本主義的文化邏輯》(Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism)中批判懷舊電影的本質——它們不再重建歷史,而是模擬歷史,將過去轉化為一種情緒氛圍與視覺風格。《時光倒流七十年》正是這種「拼貼」(pastiche)式懷舊的典型:Grand Hotel的古典建築、女主角的愛德華時代服飾、整體畫面中的棕褐色調,並非真實歷史的再現,而是情感的策展。電影未探討1912年的社會現實,而是將其浪漫化,使歷史成為可被消費的美學。

這種懷舊不僅是個人情感的投射,更是一種文化意識形態。詹明信警告,懷舊可能成為遮蔽現實的工具——透過理想化一個從未真正存在的過去,掩蓋當下的社會矛盾與創傷。在《時光倒流七十年》中,這種現象體現在懷錶悖論:一個沒有起點、沒有因果、沒有根基的時間迴圈。這正是後現代時間性的完美隱喻:歷史成為模擬,時間成為承載情感的容器,記憶則化為後現代神話與消費慾望的交匯點。

阿克巴·阿巴斯(Ackbar Abbas)在《香港:文化與消失的政治》(Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance)中則從香港的角度出發,提出「消失」的概念——文化在消逝之際才得以顯現的悖論。電影中的失落美學、時間循環、對歷史寫實的拒絕,都與「消失」的概念相互呼應。1980年代的香港正面臨主權移交的陰影與身份焦慮,《時光倒流七十年》在此時成為一種情感庇護:逃離現實,進入一個理想化的過去,追求幻愛般的純粹,妄想時間的逆轉與流動。

這種情感上的逃避不僅符合詹明信所描述的後現代懷舊,也反映出更深層的文化衝動:逃離歷史的束縛。在一個文化身份尚未穩固、歷史記憶尚未被書寫的城市中,《時光倒流七十年》提供了一種情感的模版:如何面對失落,如何懷念過去,「情不知所起,一往而深」。這種情感上的共鳴,或許正是香港觀眾如此深受感動的原因。

如今,在香港,這部電影是否仍能成為一種集體記憶的載體?在新光戲院當日觀影所見,真箇是門庭冷落。適逢近月有關抗戰勝利八十周年的紀念活動,鬧鬧哄哄。相對於《時光倒流七十年》,反映出的只是一種對已逝之物蒼涼而無力的手勢。此情可待成追憶,回想當時已惘然。

轉載自藝術當下

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇