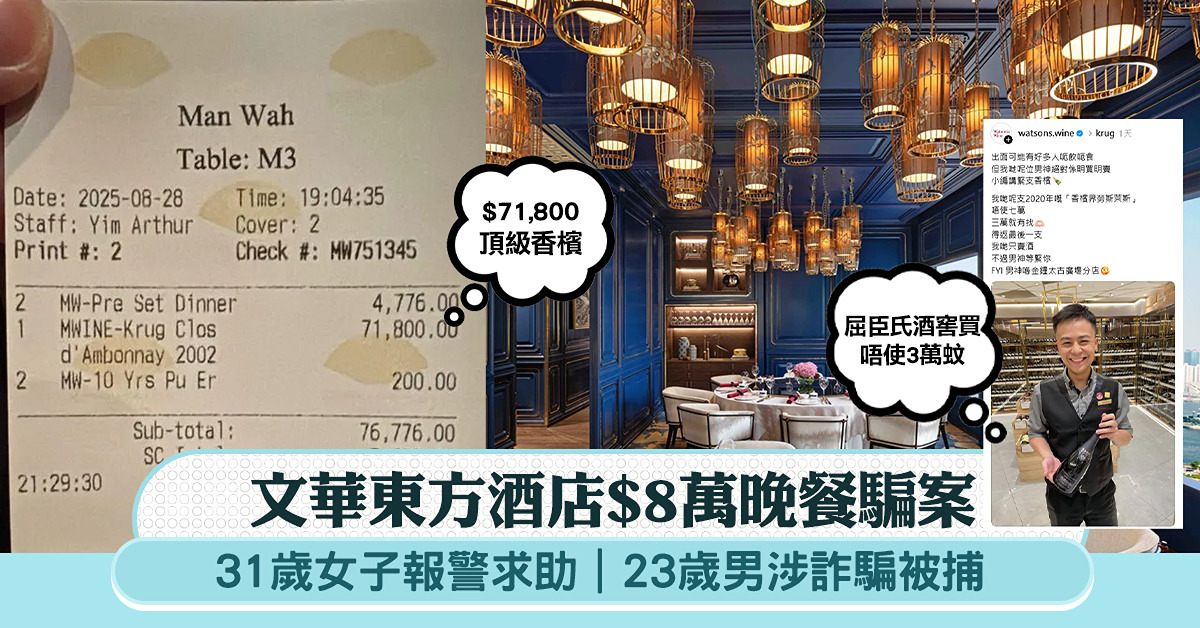

2025-09-07

《人類之子》的預言難道要成真?

最近我在互聯網上看到一段短片,就在我以前位於倫敦中區的辦公室,到國家藝廊的路上,沿途垃圾遍地,還不時可見露宿者的帳篷。這是30年前不可想象之事 - 這是倫敦最為核心的市區地帶,我以前到唐寧街和國會採訪的必經之途。

前文講到,我當年在倫敦工作時,英國社會因為蘇聯解體而彌漫一股樂觀氣氛。彼時美國的日裔學者福山提出歷史終結論,樂觀認為西方民主制度已經達到了人類政治理念的頂端,再沒有尋求突破的可能。

《人類之子》預測了英國的末日情境(互聯網)

《人類之子》預測了英國的末日情境(互聯網)

我記得在某場外交晚宴上,和幾位英國資深政治記者圍坐一桌,他們免不了跟我談起香港的政治制度前景。當時我回問了兩個問題,第一個問題是:「假如香港要照搬英國政治制度的話,是否應該先討論這套制度本身,還有沒有可以改良的空間?」

外交晚宴上的微笑沉默

結果現場一片靜默 - 在西方文明將統一地球的預期下,他們顯然沒有考慮過這個問題。當時英國的主要政治糾紛,在於歐洲問題上親歐和脫歐兩大派的黨爭。至於政治制度本身,只有一些修修補補的議題,例如單議席單票制的改革,還有樞密院是否應該脫離上議院等等。

凡此種種都不足以構成對英國政治制度更為系統性的檢討。於是我的第二個問題就更難回答了:「如果一個政治制度已經找不出可以改進的空間,是否意味著這種制度的發展已到極限,生命力正在衰竭?」這兩個問題並不是我故意「挑機」,而是我認真提出的,結果令席間各位語塞了。

我個人的經驗是,在和英國及歐陸各界人士討論這類問題時,他們一旦回答不了,就會選擇微笑並保持沉默,一副沒必要與夏蟲語冰的姿態。而我個人認為,歐洲精英階層這種優越感,導致思想固化,拒絕正視自身問題,缺乏革新精神,恰恰是歐洲近年來迅速衰落的原因。

30年前,在倫敦市中心這些街區,一年中最為紅火的「社會活動」,是7月舉行的同性戀「驕傲大遊行」(Pride March)。當時的英國公眾更專注於爭取更多個人權力和自由,沒有感覺到媒體或普羅大眾,會花時間討論,或是有能力討論西方整體政治狀況及社會革新的前景。

不過,幻滅的情緒也在悄悄滋長。我記得有一次我在萊斯特廣場(Leicester Square)的一家咖啡館,和一位英國行家聊天。作為某份黃色紙張財經大報的資深編輯,他先給我們解釋了該報採用黃色紙張的由來,最初只是為了省錢,不料卻大受讀者歡迎,成了該報的特色。

然後他大談特談了一番對1997年5月英國大選的心得,聽得我茅塞頓開,不禁問他會投給哪個黨?他的熱情突然退卻,居然連連搖頭說:「我才不會去投票,幹了這麼多年的新聞工作,早就不指望這套制度有何作用了!」

米高肯恩在電影中的小木屋場景(互聯網)

米高肯恩在電影中的小木屋場景(互聯網)

《人類之子》的文明暗喻

也就是在這個時期,一部「反烏托邦」小說開始在英國的書市流傳,就是女作家P.D. 詹姆士(P.D.James)寫的《人類之子》(Children of Men)。很多年後,我在香港看了同名改編的電影。片中開頭有一幕,主角克里夫歐文(Clive Owen)在酒吧遭遇到一場炸彈恐襲,令我很有感觸。

因為我相信,這個場景是要重現倫敦攝政街(Regent Street),也就是我當年和「黃報」編輯飲咖啡,討論英國政治制度的地點附近……作為一部改編自小說的電影,它只能截取小說的某些場面來加以發揮,但也已經毛骨悚然地展示了英國社會未來面對的各種危機,包括出生率下降、難民潮湧入、經濟萎縮和貧富懸殊加劇等,隨之而來的是民主制度瓦解,國家走向毀滅。

電影很細膩地刻畫了英國人對其文化優越性的執著與懷舊,例如在場景中大量採用了泰特博物館及其裝置藝術作為背景,同時也透過老牌英國影星米高肯恩(Michael Caine)的小木屋和屋外的森林,來暗喻英國曾經是一處擁有高端文明和高品質生活方式的人間淨土。

我最初看到上述電影情節時,還暗笑片中的末日情節,只是反映了英國文化界的煽情與誇張,英國或者整個西方都不會淪落到這一天。但目睹近年來的歐洲崩壞,現在我不那麼確定了。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好