2025-09-05

公司不再需要大批員工?揭示科技巨頭裁員背後真相!AI工業革命引發勞動力市場結構大洗牌!

近期,全球多家科技巨頭相繼宣布裁員,引發外界關注。這波人事震盪究竟只是短期的經濟調整,還是勞動力市場正在進入一場深層次的結構轉型?成千上萬個職位被削減,背後原因除成本考量外,更與生成式AI的快速發展有關。當AI從輔助角色逐漸演變為全面接手工作流程時,「企業還需要多少員工?」這個殘酷問題,正迫使各家公司重新思考未來的組織架構與人力配置。

你的工作會被ChatGPT取代嗎?生成式AI入侵各行各業,未來不懂用AI的人有可能被淘汰?

記者、作家飯碗不保?ChatGPT取代人類寫書、寫新聞,OpenAI擅用傳媒文章訓練AI模型!

AI已成為企業裁員主要理由

踏入2025年,亞馬遜(Amazon)、Google、Meta、微軟(Microsoft)、惠普(HP)、英特爾(Intel)、甲骨文(Oracle)、Salesforce等科技巨頭,接連裁減人手。根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi的資料,2025年全球科技企業的裁員總數已超過8.3萬人,涵蓋194家科技公司。人力資源機構Challenger, Gray & Christmas指出,2025年首7個月美國有逾1萬個職位因AI而直接消失,讓AI成為企業裁員的5大理由之一。

當中以微軟裁員行動最為引人注目:2025年1月裁減2,000多名績效不佳的員工,5月又裁掉6,000人,6月再裁撤逾300人,7月更解僱約9,000人,為目前科技業規模最大的一次裁員。微軟過去一年已投資逾800億美元(約6,240億港元)興建AI數據中心,未來幾個月內還會繼續增加AI支出,但因AI投資燒錢太多,所以不得不縮減人力成本。

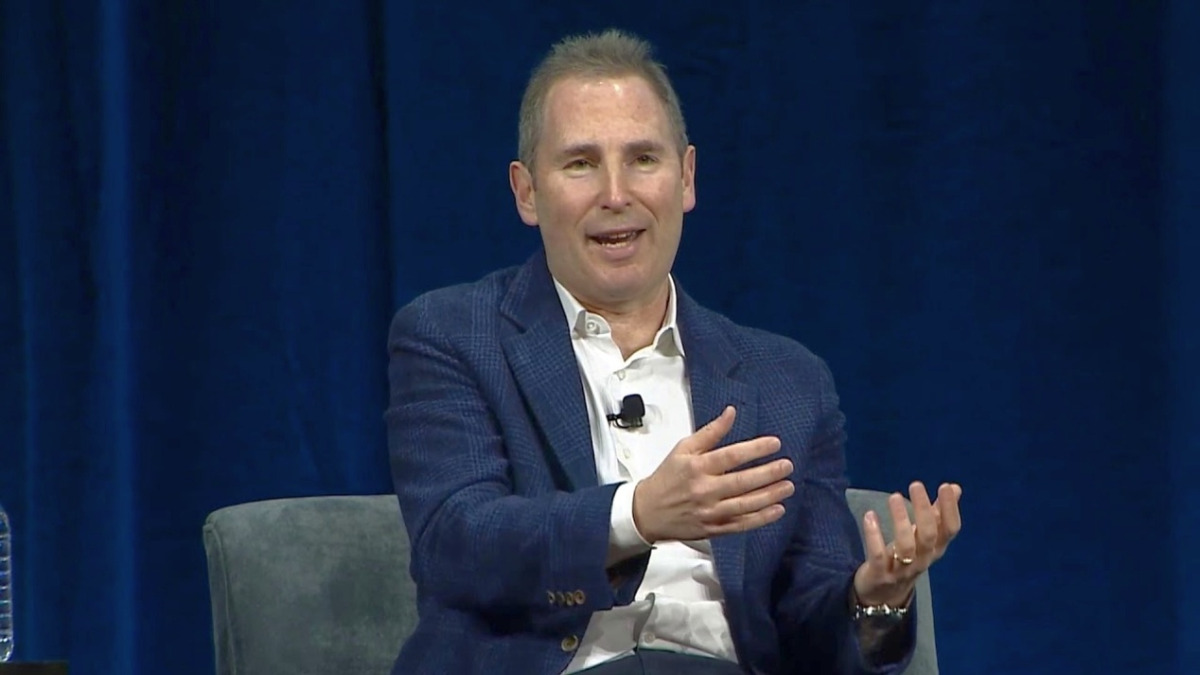

亞馬遜執行長安迪·賈西(Andy Jassy)在2025年6月向內部員工發出的備忘錄指出:「在未來幾年內,我們預期隨著公司廣泛使用AI而達成效率提升後,整體員工人數將會減少。」AI初創Workera創辦人基安·卡坦福魯什(Kian Katanforoosh)更直言,未來不論公司達到多大規模,員工人數絕不會超過80人左右。他強調:「我們不需要進一步擴張(人手),就能走得非常遠。」

微軟提出「前沿企業」(Frontier Firm)的新概念,意指在未來5年內企業將轉型為由人類決策與監督、AI代理執行任務的工作團隊,有助於精簡人手和提升效率。(圖片來源:微軟官網)

AI或完全顛覆公司成長路徑

傳統上,企業營運仰賴眾多員工與寬敞辦公空間。即使是小型初創,起初也會租下一間小小的辦公室;隨著業務擴張,便會陸續聘請行銷、技術、財務,甚至人力資源等各類職員,逐步擴大員工規模。然而,在 AI 技術融入產業運作後,這樣的公司成長路徑很可能被完全顛覆。

當下一眾科技巨頭正積極縮減人手,精簡公司架構。不少公司表示,裁員後空出來的工作崗位,未必會重新招人填補,意味著未來企業成長可能不再需要人事擴張。日後大家看到的新一代大企業,員工數量可能不多,組織架構趨向扁平化,變成更靈活、更具彈性、創新速度更快的公司。

OpenAI執行長山姆·奧特曼(Sam Altman)表示,他與幾位科技界同行在聊天群組裡打賭:究竟甚麼時候會出現全球首家由 1人營運、估值達10億美元(約78億港元)的獨角獸初創。這在過去幾乎難以想像,但在AI時代下這似乎很有機會成真。可是,以AI取代人力,企業成本效益真的可以提高嗎?

亞馬遜執行長賈西是一個重度的AI信仰者,揚言AI 代理將徹底改變人們的工作與生活方式,並坦言當AI帶來效率提升後,員工總數將隨之縮減。這番言論引發亞馬遜員工的憂慮與反彈。(圖片來源:亞馬遜官網)

AI帶來的實質商業效益有限

麻省理工學院於 2025 年 8 月發表的《生成式 AI 鴻溝:2025 年商業人工智能現況》報告指出,雖然企業廣泛部署AI,但卻有95%項目毫無實質商業效益,僅有5%成功跨越這道AI鴻溝,創造出以百萬美元計的價值。儘管市場對AI充斥樂觀情緒,但這份報告所揭示的現實卻與預期大相逕庭,直接衝擊了投資者的信心,結果引發美股經歷一輪劇烈震盪。

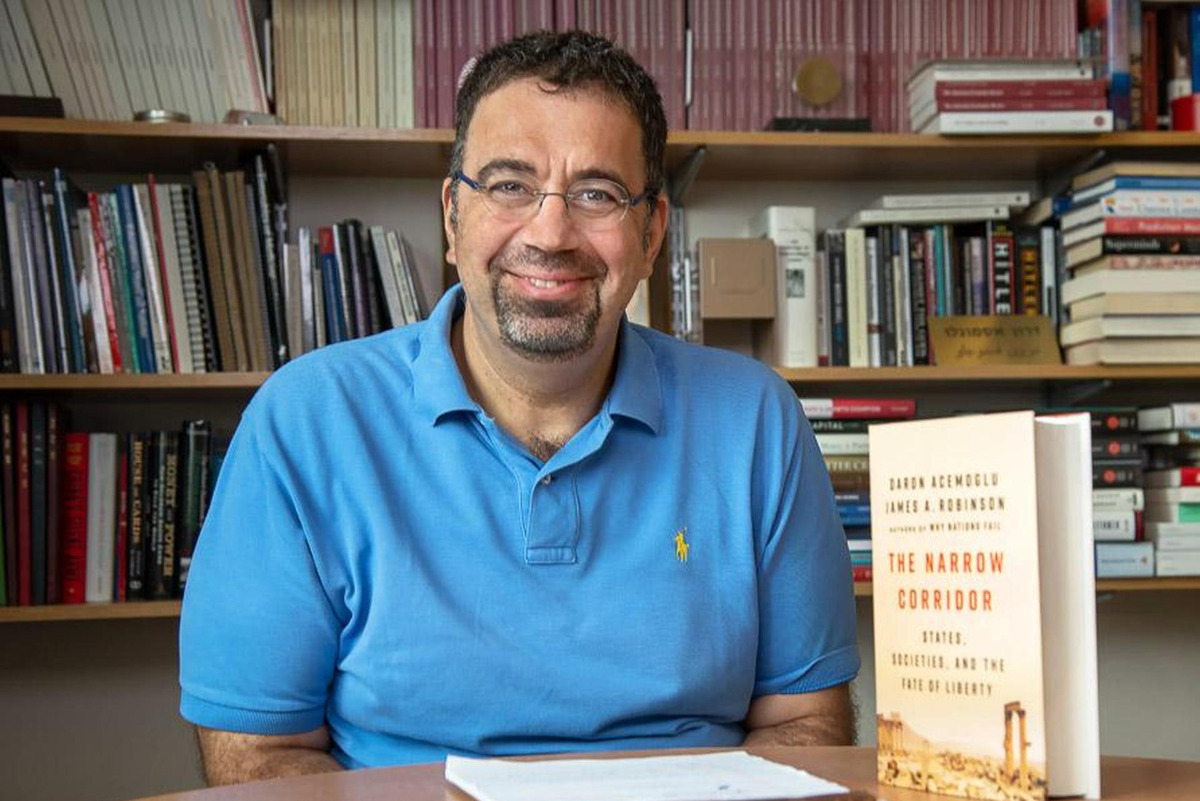

2024年諾貝爾經濟學獎得主達龍·阿傑姆奧盧(Daron Acemoglu)預估,在未來10年內,AI對美國GDP的提振只有1.1%至1.6%,生產力年增率更可能低至 0.05% 。他指出,AI的使命應是強化人們的就業技能與創新能力,以維持長期經濟增長,但現時企業卻普遍聚焦於以AI取締人類員工。

不少經濟學家認為,這波AI商用浪潮帶有一定的炒作成分,企業高層可能因害怕落後於競爭對手,所以才會急於大舉投資AI。他們指出,若業者能放慢腳步,反而可能會找到更合理與可持續的AI應用方向。

諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院經濟學教授阿傑姆奧盧指出,目前企業只聚焦於以AI取代人類員工,並非以AI補足人類能力,使AI的真正潛力難以釋放。(圖片來源:麻省理工官網)

AI工業革命仍需長時間醞釀

翻開歷史篇章,工業革命初期的紡織業者只想著如何透過織布機,以更少人力生產更多布匹。即使這提升了工廠的生產效率,但工作結構幾乎完全沒有變化。這與現時許多企業對AI的使用態度如出一轍:怎樣把AI融入工作流程,務求以更少人力來完成同樣工作。

直到數十年後,電力被大規模引入工業體系,幫助業者突破過往無法克服的困難,從而開闢出新的業務領域,並催生出當時根本無法想像的新型職務與工作型態,整個產業結構才因此而被徹底改變,造就全球經濟蓬勃發展。

若當今企業能夠跳脫固有思維,思考如何使用AI解決長期無法攻克的難題,進而開發全新商業模式,那麼AI不僅不會完全替代人力,反而可能因應新業務需求的誕生,讓企業必須開創前所未見的新職位。回望那場歷時逾百年的工業革命,從手工作坊到流水線量產,顯示科技驅動的產業變革絕非一蹴而就。由此視之,AI對全球產業的深遠衝擊,或許還要醞釀一段長時間。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽