30/07/2025

L'ÉCOLE 展覽《筆脈珍傳》:手稿上祖母綠與紅寶石,一場珠寶藝術的綺夢

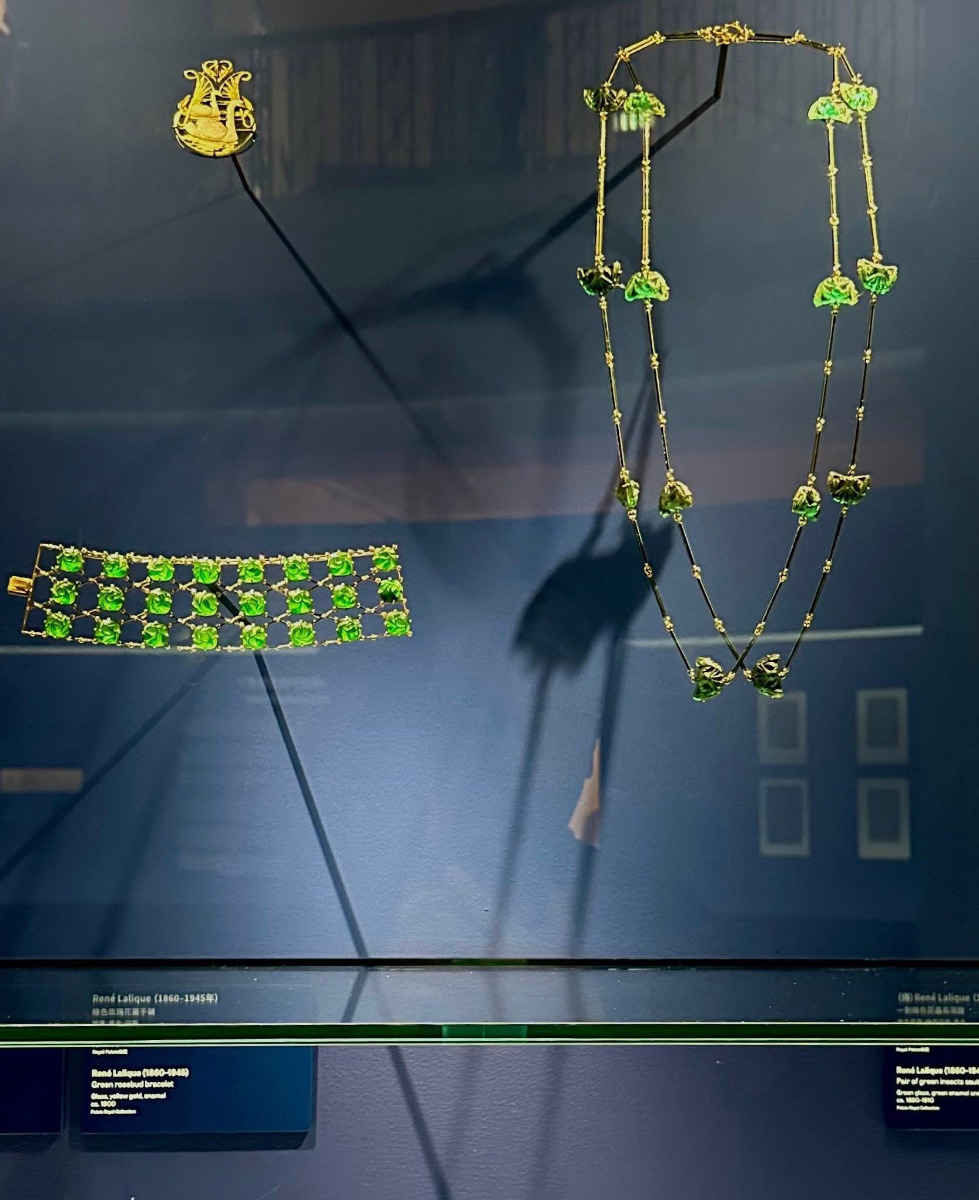

這個七月在倫敦遊V&A與V&A East,欣賞很多珠寶、設計,就回想起出走前,在香港大學美術博物館看過的《筆脈珍傳》,甫踏進展廳,時光忽然變得柔軟起來。那些或懸掛或躺臥在展櫃裡的珠寶,卸下了璀璨的鋒芒,以另一種姿態安靜地躺在泛黃的紙頁上——它們是設計師筆下的綺夢。

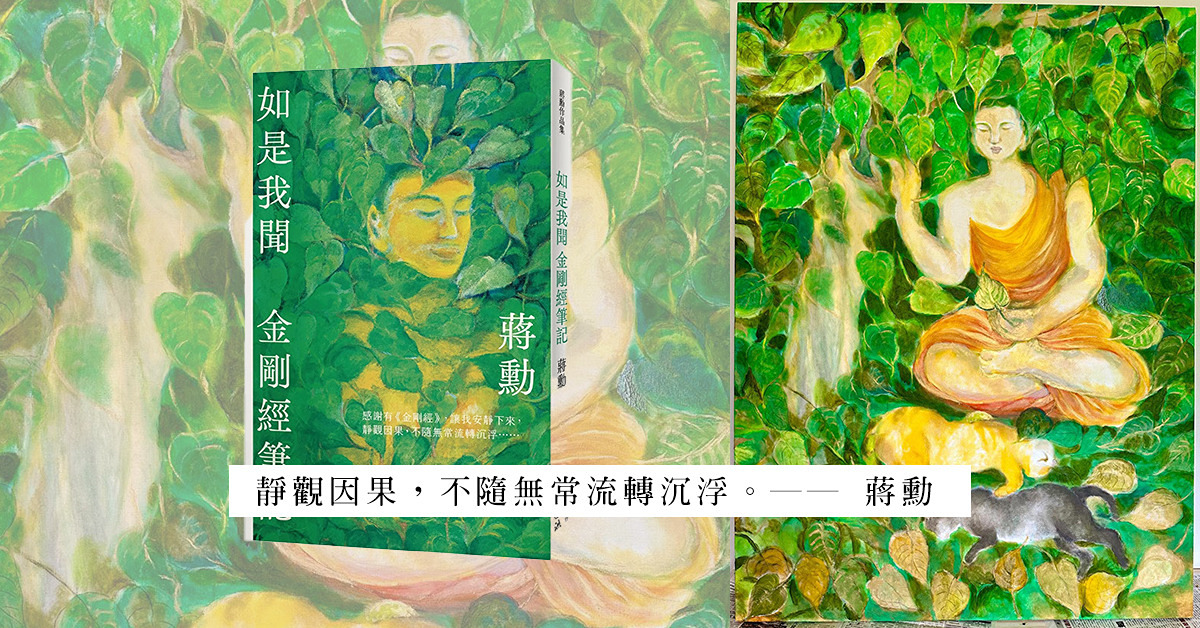

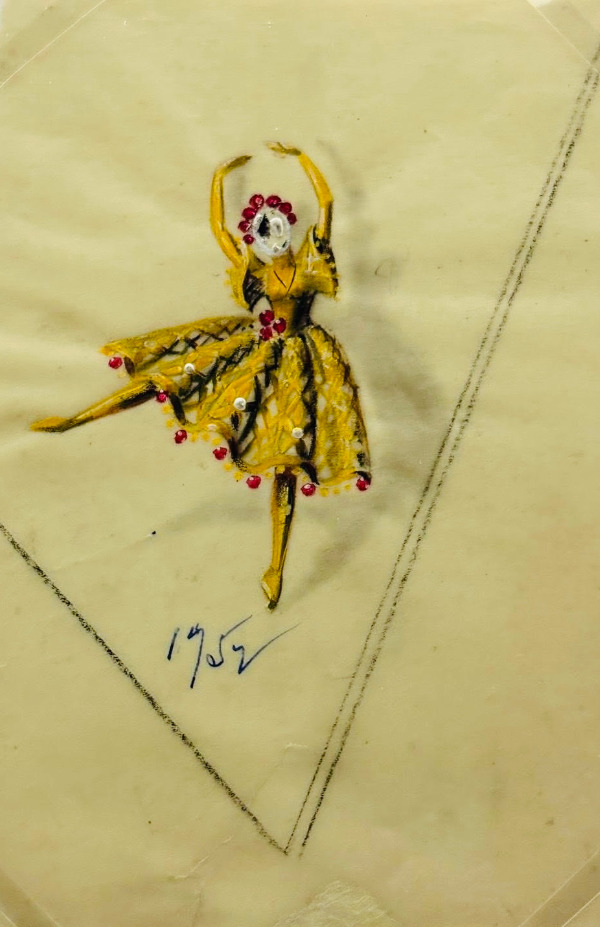

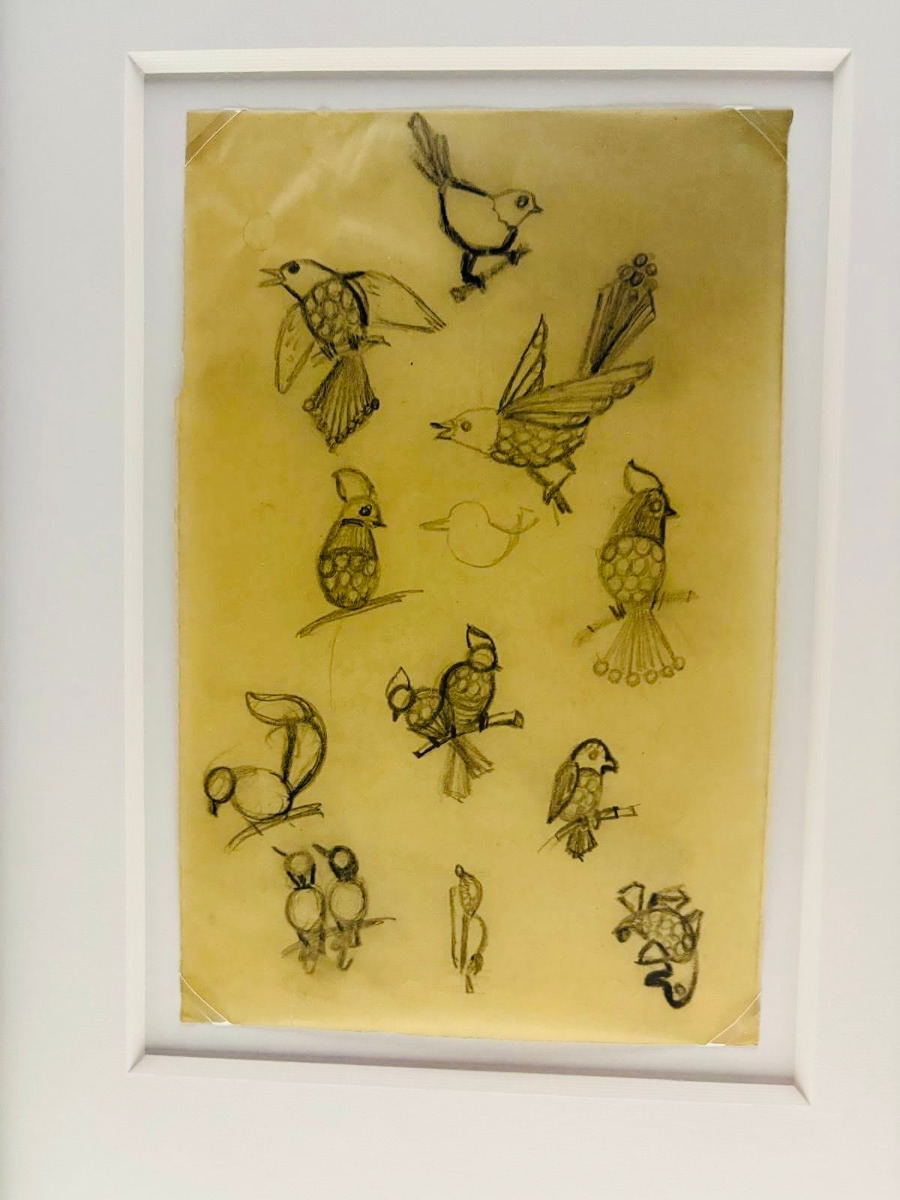

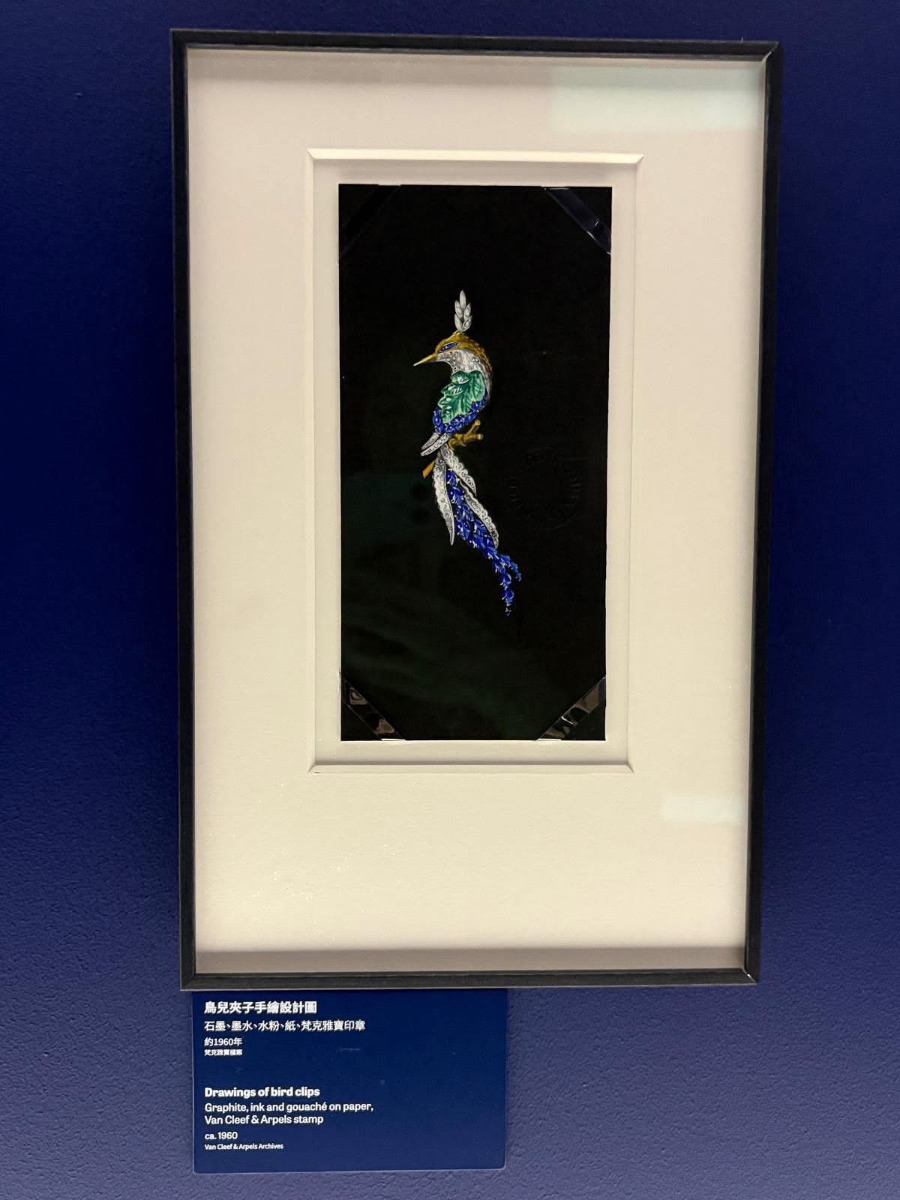

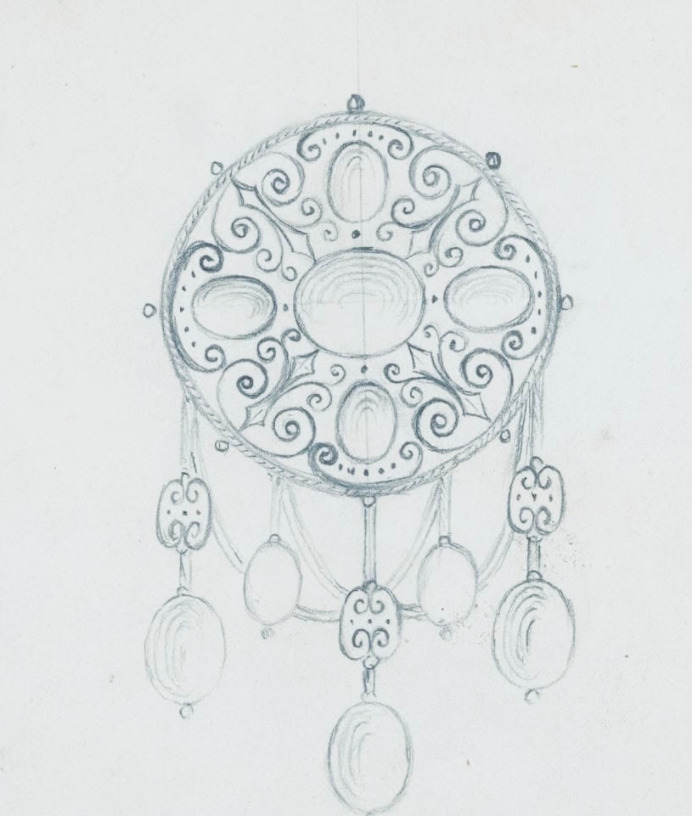

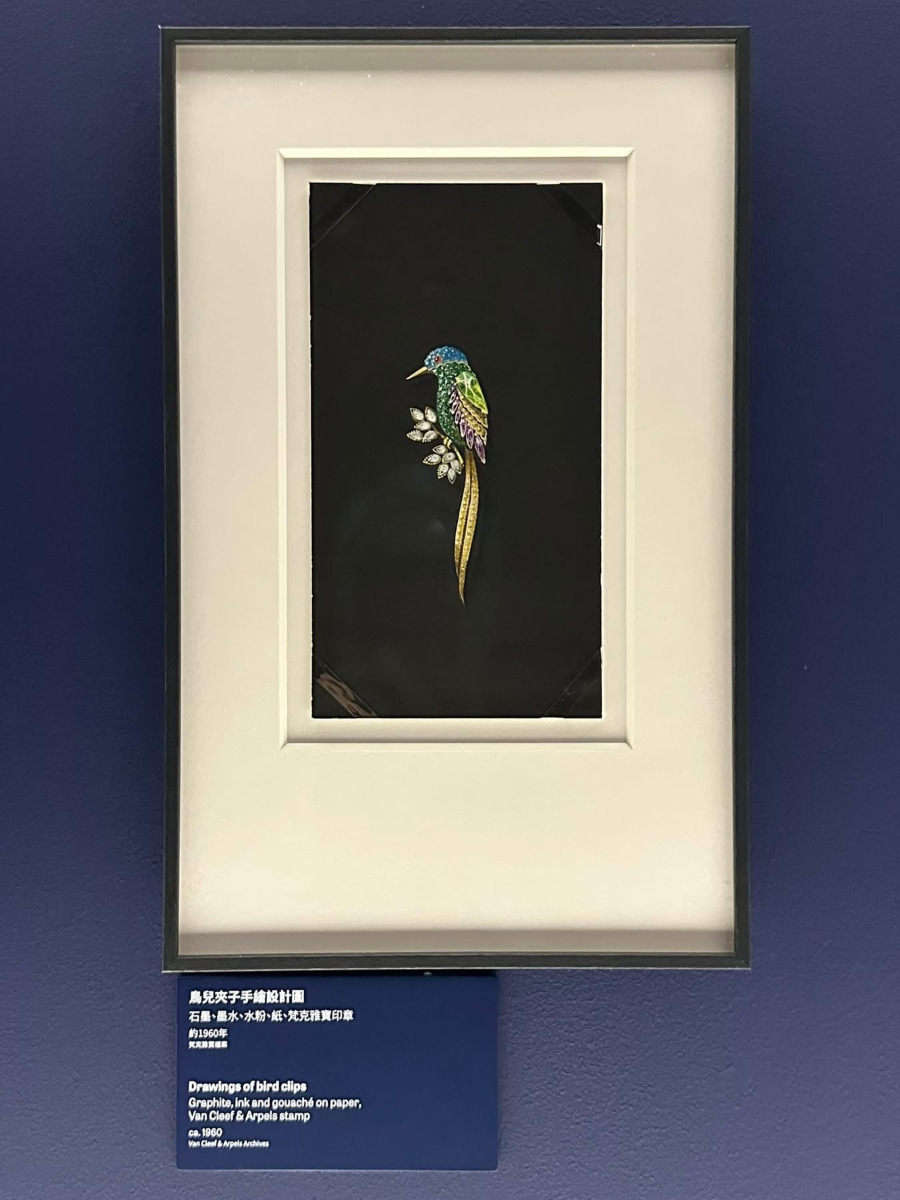

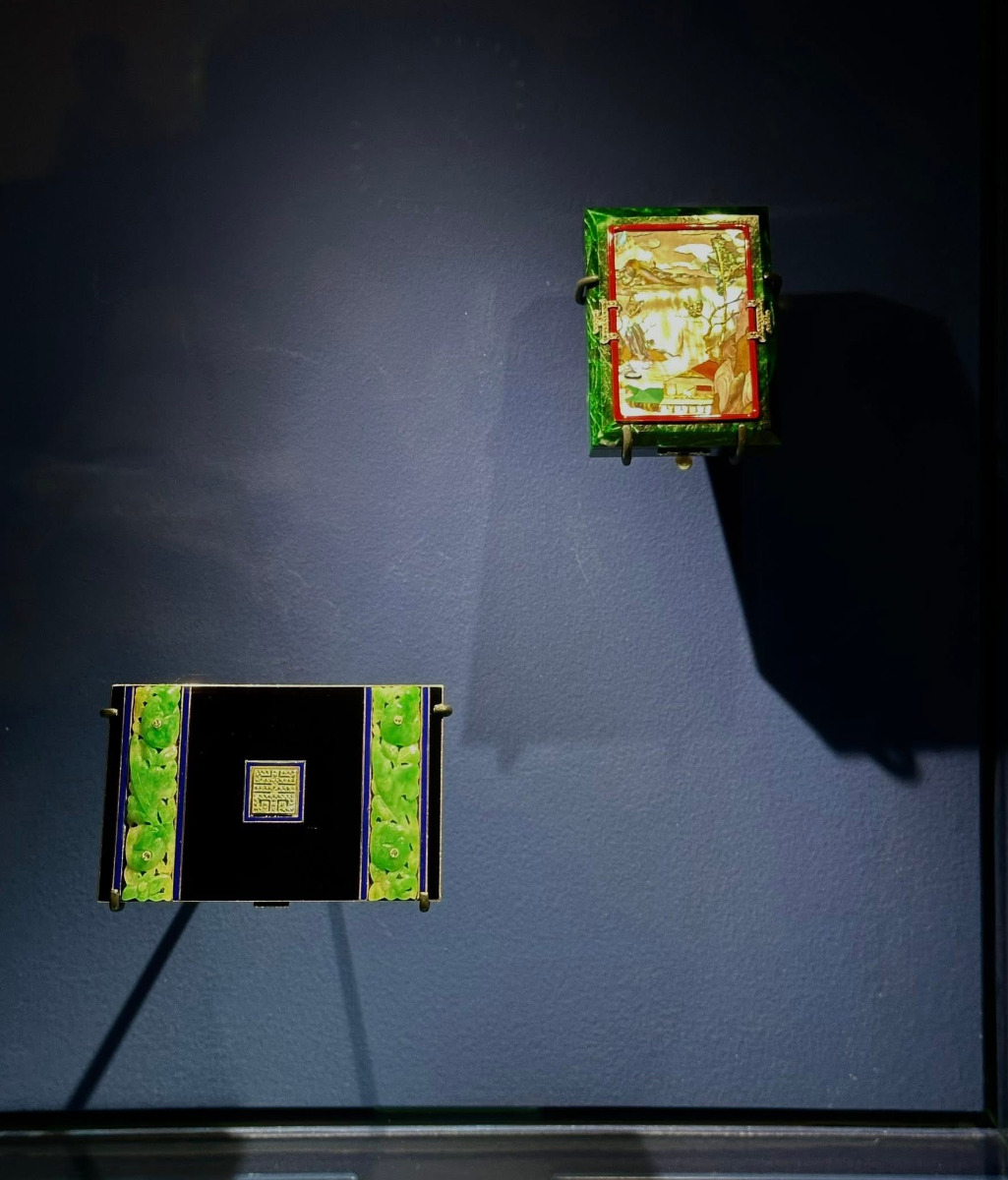

水粉顏料在紙上游走,勾勒出寶石的輪廓。上世紀的手稿上,祖母綠的深邃、紅寶石的熾烈,全憑一雙手調和出光影的層次。那時的設計師,大概常在深夜的燈下伏案,用筆尖計算每一克拉的光芒,在二維的紙面上預演三維的奢華。那些幾何線條與對稱的構圖,彷彿是爵士時代的餘韻被封印在紙張上。我湊近看,發現有些草圖邊緣還留着鉛筆字、記號,像是價格,又像是某種秘密的密碼。墨線間依稀能讀出設計師對「永恆」的執念——就像古埃及人用黃金對抗腐朽,這些紙上的線條,或是一種對抗遺忘的方式。

展廳中央的Zip項鍊在燈光下流淌著鉑金的冷光。它的旁邊陳列着其原始草圖:一條靈動的拉鏈,被想像力點化成纏繞頸間的星河。設計者的妙思在於,他讓珠寶擁有了機械的幽默感——輕輕一拉,項鍊便滑落成手鏈,像變魔術般戲謔了貴重的本質。玻璃反光裏,我看見自己的影子與項鍊重疊,忽然明白高級珠寶最動人的從不是價格,而是這種帶點孩子氣的巧思。

隔壁工作坊傳來笑聲。幾個年輕人正用彩鉛塗抹自己的設計,有人畫了朵鑲鑽的雲,有人把星座連成戒指。水彩盤裡的顏料沾了滿手,倒比成品珠寶更鮮活。想起L’ÉCOLE展區裡那些學徒用的銅製工具,它們沉默地講述另一個真理:再偉大的設計,最初都誕生於某雙沾滿金屬粉末的手,和心裏一份對美的渴想。

離開展廳時,暮色已浸透走廊。回頭望見櫥窗裡的一頁手稿,寶石項鍊的素描旁題著一行小字——原來所有珠寶,終究是凝固的時間。這場展覽最珍貴的或許不是那些價值連城的珠寶,而是這些在創作過程中,被揉皺又攤平的紙張——它們記錄的,是人類對美的永恆焦慮與渴望。

香港大學美術博物館

日期:即日至2025年10月5日

時間:星期二至六(9:30 AM~ 6:00 PM)、星期日(1:00 PM ~ 6:00 PM)

星期一、公眾及大學假期休館

L'ECOLE珠寶藝術學院(九龍尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A室)

延伸展覽:

日期:即日至2025年10月5日

時間:星期一至日(1:00 PM~7:00 PM),特殊日期除外

免費入場

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】超颱「樺加沙」襲港期間,柴灣有母子因觀浪墮海命危。你認為應否進一步立法禁惡劣天氣下所有岸邊觀浪行為?► 立即投票