2025-10-27

港經濟向好惟失業率飆升,政府應積極干預

香港目前出現一種令筆者深感不安的矛盾:一方面,資本與企業活動回流,上月在港註冊的本港及非本港公司數量均創歷史新高,金融市場亦重燃生機,首三季IPO規模世界第一,遠超其他金融中心;另一方面,最新公布的失業率卻攀升至3.9%的3年高位,而建造業、零售業及飲食業的失業率分別達7.2%、5.3%及6.8%,更遠高於整體水平。這種經濟指標向上而就業市場向下的背反現象,最初或許被視為過渡性的陣痛,或只屬滯後的經濟狀況,冀望市場「無形之手」自然調節,使財富如以往般逐漸「滴漏」至社會各階層。然而,現實發展顯示,這更可能是一個深層的結構性問題,財富滴漏的管道已然淤塞,效益擴散的速度遠追不上產業變遷與技術替代的步伐。政府不能繼續猶豫,即使面對巨額財赤,現在是作出積極干預的關鍵時刻。

過去,許多經濟學家與政策制定者信奉市場的自我修正能力,認為經濟增長所創造的財富,終將通過就業與工資上升惠及普羅大眾。筆者亦曾以為當前的失業問題是經濟轉型的短期現象,然而觀察近日情況,尤其是新畢業年輕人求職日益艱難,可見問題已發生結構性變化。財富滴漏效應在當今經濟環境下,其機制顯著放緩甚至局部失效,經濟增長往往高度集中於資本密集及高技術產業,而未能有效轉化為廣泛的就業機會。這說明了經濟增長的模式正在轉變,傳統的工作崗位正在縮減,而新興產業雖在資本市場表現亮眼,但其創造就業的速度與規模,未能滿足市場的需要。

香港經濟增長所創造的財富,未能惠及普羅大眾。(Shutterstock)

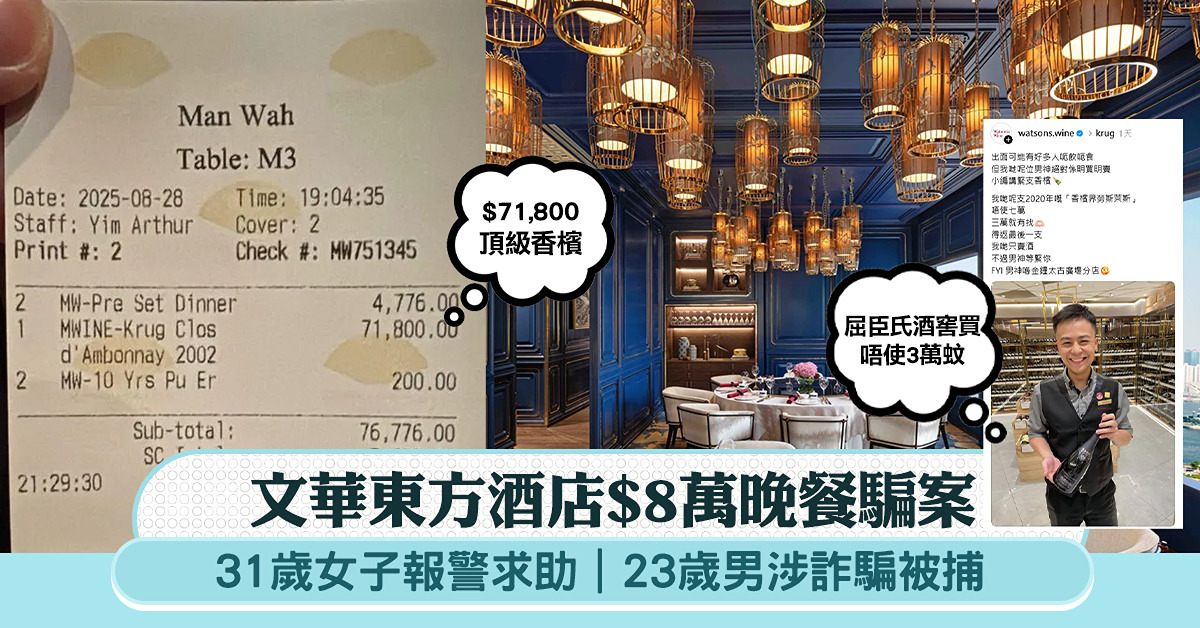

新畢業的年輕人愈來愈難找到合適崗位,部分原因在於新興產業對技能要求提高,同時面對傳統企業亦加速使用AI與自動化工序的環境下,人力資源需求或會持續減少。雖然政府指出經濟保持韌性、物業市場穩定以及創科引資等努力將逐步創造新職位,但這些新增崗位具時延性及分布不均,顯然不能滿足當下數以萬計失業人口的迫切需求。

事實上,政府過往並非沒有運用公共資源調節經濟的經驗,然而近年面對巨額財政赤字,政府採取了緊縮開支的策略,這在一定程度上延遲了對經濟失效問題的及時糾正。如今隨著公共財政狀況因經濟活動復甦而有所改善,政府實不應再猶豫不決,關鍵在於如何精準調動資源,針對當前最迫切的問題提出有效對策,既要緩解眼前失業的社會壓力,也要為中長期經濟結構轉型及AI發展鋪路。

因此,政府必須重新啟動以就業為導向的財政政策,將資源聚焦於受衝擊最深的行業與弱勢勞動者,例如推出大規模的臨時再就業計劃,以降低失業人數,中期政策必須兼顧技能與產業對接,加強職業教育與培訓,以便失業者能取得新興產業所需的技能。此外,政府在招商引資時,應提出積極的財政或稅務誘因,促使企業招聘並培訓本地員工。對於小微企業與餐飲零售業,應提供臨時營運資助與減稅措施,減低其在復甦期因成本壓力而進一步裁員或倒閉的風險。對AI與自動化技術的推廣,政府應同時設立轉型基金,支持企業培訓能應用新技術的勞工。

最重要的是,政府必須改變等待市場滴漏的被動心態,認知到經濟向好並不自動等同於全民就業。政策設計需要跨部門協調,財政、勞工、教育與產業發展政策要同步發力,以短中長期並行的策略化解結構性失業風險。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票