网页已经闲置了一段时间,为确保不会错过最新的内容。请重新载入页面。立即重新载入

查看更多「香港好去處」精彩內容

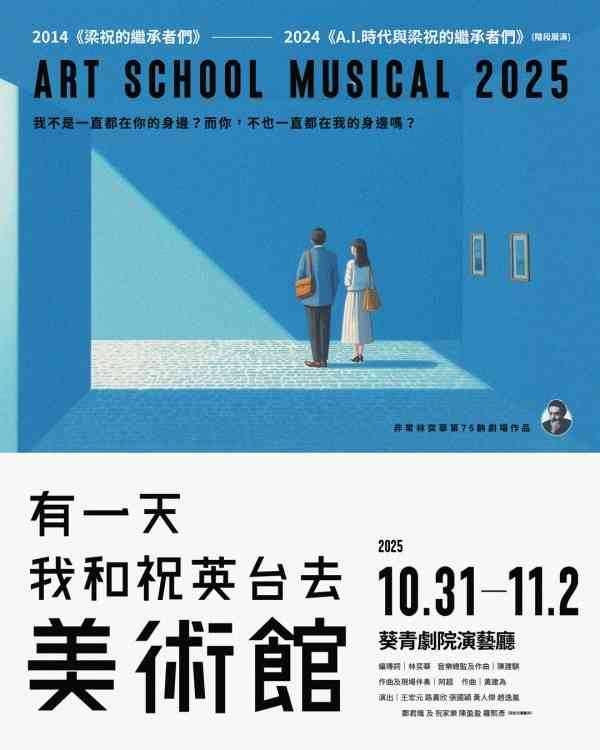

「我不是一直都在你的身边,而你,不也一直都在我的身边吗?」

经历十年蜕变的六位原班演员──王宏元、路嘉欣、张国颖、黄人杰、赵逸岚、郑君炽,加上三位 A.I. 时代的「继承者」祝家乐、陈盈盈、罗熙彦,两个世代的「梁」与「祝」在美术馆,谈艺术,谈恋爱,谈 ——「我是谁」。

走着走着就散了⋯⋯

一出关于得而复失,失而复得的戏剧作品,

我们,十月美术馆见。

-—————————

▪️创作缘故▪️

为什么是梁山伯与祝英台?

剧场导演林奕华说:「 也许每段人生都是「前世今生」的未了因缘。」,多少人遇上「梁山伯与祝英台」,可能不会把它跟所有民间故事分别开来,但在一九七四年,一部重新在香港上映的黄梅调电影 《梁山伯与祝英台》(1963),一阙名叫《梁祝》(1958)的小提琴协奏曲,同时走进碰巧也是离家求学的一个少年的生命里,更不谋而合的是,一位「同学」的出现,给十六、七岁的他,带来往後从事创作的契机:那位同学喜欢出课本的问题「考」他,他喜欢以自行创作的谜语「敲」那位同学,一个「一本正经」,一个「意在言外」,一个在「学问」,一个在「问学」,多少二人共渡的时光,在往後林奕华的作品里,转化成永恒的比喻:「你愿意当我的「同学」吗?」

那位同学很年轻便病故,但他留给林奕华一部音乐剧作品《梁祝的继承者们》(2014)。是音乐剧,由于梁祝的情愫行云流水。但又不只是音乐剧而是「再思reThink 」音乐剧,因为林奕华没有忘记两个少年在一起的因缘:

他问「为什么?」,他就问「为什么不?」

▪️创作缘起▪️

为什么是梁山伯与祝英台,不是祝英台与梁山伯?

剧场导演林奕华说:「为什么没有公开考试把这个问题当中文作文的题目?」

所以,他的新剧的名字是 《有一天,我和祝英台去美术馆》。「祝英台」 是唯一出现的人名,没有了对仗的「梁山伯」,但多了一个「我」,所以,「梁山伯」是我? 「我」是梁山伯?

这个「我」,如是提供更多「负空间」给人想像: 祝英台的「现」,是不是对照梁山伯的「隐」?祝英台的「梦」,是不是对照梁山伯的「醒」,祝英台的「剎那」,是不是对照梁山伯的「漫长」?祝英台的「我」,是不是对照梁山伯的「他人」,从此一个论一个辩,一个逐一个逸,纠结皆在「我是谁」。

是因为任何时代的人,都要面对「那个年轻的我那里去了?」

还是任何时代的人,都要面对「曾经有双翅膀的我,能否找回一起翩翩的另一双?」

如果「祝英台」是浪漫的,「我」怎样才能「追」到祝英台?如果「追求」是浪漫的,祝英台怎样才能追到「梁山伯」?

然而前提似乎是,追求还会存在吗?见面还将存在吗?约会还会存在吗?美术馆还会开门吗?

答案可能就在怎样还能留住「有一天」。

▪️本事▪️

为什么要懂「艺术」?

为什么要懂「恋爱」?

为什么要懂「我是谁」?

祝英台与梁山伯是同学,祝英台收到家书要她速回。依依不舍,梁山伯送祝英台一程。途中,二人经过一所美术馆,故事就从在里面的难舍与难离说起。

*如遇特殊情况,主办方保留更改节目内容、座位编排、表演者及随时修改其条款细则之权利而无须别行通知。

*主办方保留拒绝任何不导遵守条款的人士参与或入场之决定。

*如有任何争议,主办方保留最终决定权。