2025-09-05Text: 杳三Photo: Leo@hongkongheritage

李熊記見證中藥業興衰:名貴藥材博物館般,學生增廣見識的寶庫

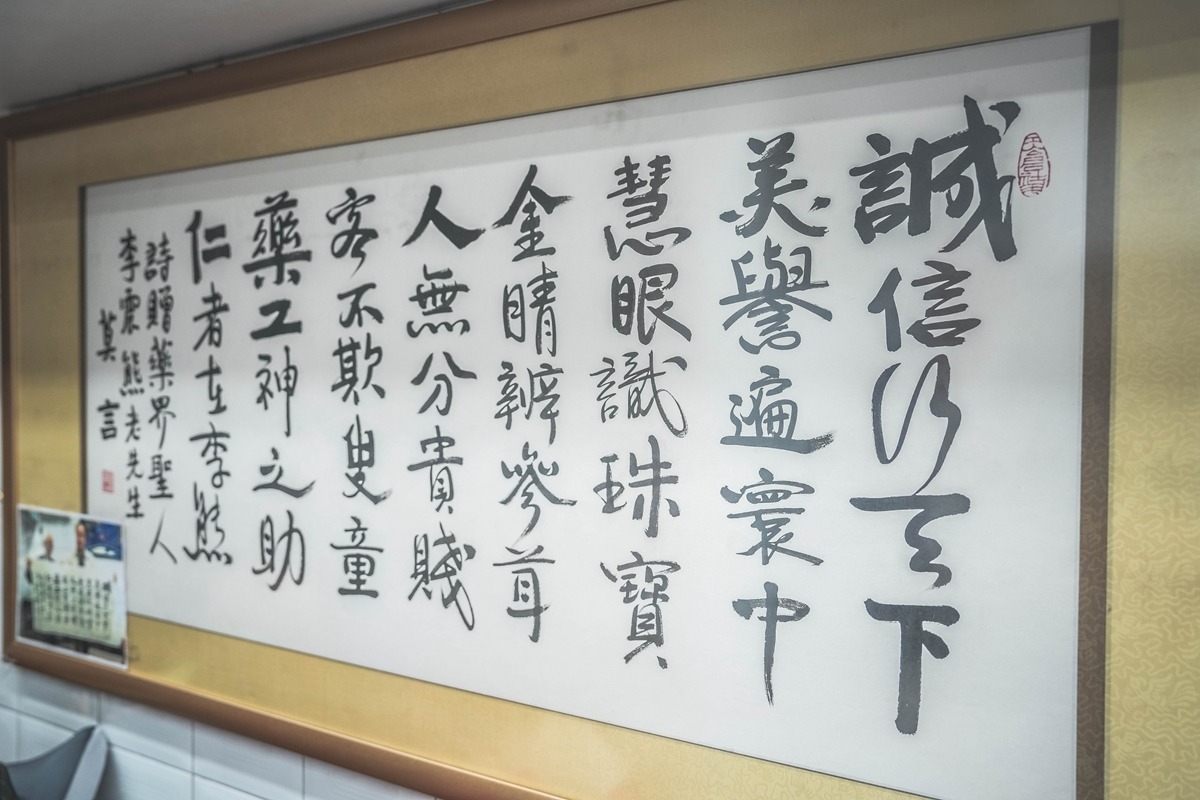

「藥之神之助,仁者在李熊」,諾貝爾文學獎得主莫言曾受眼疾所困,幸得李熊記創辦人李震熊贈藥治病,特意題字答謝,這墨寶現在仍高掛在辦公室的當眼處,印證其江湖地位。李熊記逾半世紀以來專營名貴幼藥,不但見證和身處中藥業由盛轉衰,衰轉盛的轉變,也是傳授藥材知識予中醫學生的特別場所。

李震熊為廣東新會人,太祖父輩皆是經營南北貨貿易。1940年代李震熊因內地戰亂南來香港避難,投靠同鄉李姓兄弟。後來太平洋戰事結束,李氏曾經短暫回流內地,奈何國共內戰隨之爆發,便決定來港落地生根,先由中藥蔘茸的學徒做起,慢慢晉升為買手。

1950年代末,李震熊在廿歲出頭之年選擇創業,先以無限公司的形式經營藥業,後於1970年代轉為有限公司。李熊記成立之初,以買賣批發為主,專營貴價藥材,舖址坐落近皇后街電車路某唐樓上,後因業務擴展,搬至皇后街舊舖,當時店方有為員工提供伙食住宿。1991年皇后街市一帶重建,再搬到現址皇后大道西。

1960年代香港經濟起飛,中藥蔘茸行業迎來黃金時代。那時西藥尚未完全流行,香港人對中藥的需求可分兩大市場,一是普通家庭,另一是南下走難的富有階層和本地經濟新貴,有病時吃藥,無病時養生。由於李熊記主營貴價藥材,其時為客在產地直接搜羅稀有藥材,如箭豬棗、龍涎香、猴棗散和燕窩等,亦有供貨予余仁生、位元堂等主要零售集團,並在行內立起名聲。

除了「七三股災」時期,1970年代綜觀仍是「魚翅撈飯」的榮景。財富效應溢出,港人對名貴藥材的需求有增無減,諸如新鴻基証券的高層和恒生銀行的大班,也是李熊記的顧客。然而供應層面上,中國改革開放後,中藥蔘茸行業卻迎來低迷的痛陣期。

十年河東、十年河西,市場自由化後,以往中藥材受國營機構嚴格控制供應,價格相對穩定,然而大量個體戶因發覺種米種菜種糧食,利錢不及藥材豐厚,便一窩蜂轉營,導致價格暴跌,那時有人參比菜乾便宜的奇怪現象。香港是被內地行業鬥價輻射的首站,間接形成行業重組,既有人止蝕退場,亦有分散投資,李熊記則屬後者。

在行業調整時期,李熊記選擇開拓貴價海味市場,當時其他海味店主要售賣日本鮑為主,惟第二代主理人李國士因機緣巧合下,發覺南非鮑魚的市場潛力,便開始越洋引進,同時南非處於後種族隔離時代,不少白人撤退,讓渡資產,經濟重整,李國士則乘勢投資漁業配額權和企業,並於後來開展養殖溏心鮑魚,亦獲獎項以表對食材突破的貢獻。李熊記部分生意上的事蹟更成電視劇《溏心風暴》的靈感來源。到2000年左右,中藥開始規範化,配藥煮藥更為方便,而且大眾重新認可中藥的好處,長達廿年的行業低潮終見曙光。

老先生除了在參茸界輩分甚高,獲邀為國家產品質量監督檢驗中心的成員。李熊記同是貴價藥材的小型博物館,每年供本港的中醫院學生到場參觀,分享知識。店內藏有的珍稀藥材不少,有如清熱解毒,平肝明目的熊膽、罕有的抹香鯨分泌物「龍涎香」和馬寶石等。由於1970年左右香港政府開始管制瀕危野生動植物,其進出口一般已被全面禁止,原本擁有存貨的商家則須申領准許證,貼上封條,接受巡查,才能保有存貨和展示,但對中醫學生來說則是目睹名貴藥材的大好機會。

「誠信乃天下,美譽遍寰中」,李熊記獲莫言親筆題字稱頌,乃是信任之表現 。然而誠信非一天建立,而是久經時間洗禮,眾人口碑沉澱下來的結論,其重量非一塊牌匾能完全反映 。

訪問日期:2025年6月7日

李熊記 - 上環

創於:1950年代

經營:幼藥蔘茸批發

地址:上環皇后大道西17號地舖

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇